慕尼黑豹变

奥运会与国际化大都市发展

1972 年,慕尼黑举办了第20 届夏季奥林匹克运动会。围绕奥运会的申办、建设和遗产再开发,慕尼黑进行了一系列开创性的长期主义探索,取得了令人瞩目的发展成就,反推城市能级不断跃迁,为全球性国际化大都市丰富了内涵的底色。作为IMD 遴选的西安国际化大都市全球对标城市,50 年前的慕尼黑经验之于“全运时间”的西安尤有历久弥新的参考意义。本文系蓝皮书" 西安全球对标城市" 系列研究的重要组成,旨在回顾、总结、提炼慕尼黑经验,为西安对标全球一流,建设国际化大都市提供价值镜鉴。

一、跌吉之歌:慕尼黑奥运简史

自1896年首届现代夏季奥运会在希腊雅典举办伊始,奥运会便被视为既是主办匡谋求匡家声望的重要途径,也是主办城市提升国际知名度、促进经济社会勃兴的关键手段。德意志民族具有强烈的奥运情结,迄今为止巳成功申办三届奥运会,仅次于美国(5 次)和英国(4 次),同口本持平。然而,德国人的奥运之路却非坦途,1916年柏林奥运会因“一战” 夭折,1936年柏林奥运会又因纳粹主导而蒙羞,1972年慕尼黑奥运会首次经历了恐怖主义的冲击。即便如此,慕尼黑奥运会仍不失为德国奥运史上最为成功的一届,也是世界奥运史上的典范之作。

(— )前奥运时代(1936一1972年)

从阴影中突围。“二战” 后,联邦德国长期彻匐于战败国阴影之中。从1958年开始,长达11年的反纳粹思潮和公众性批判,让以追责为目的的司法活动愈演愈烈。1960年代中后期,随着战争诉讼时效的迫近,越来越多的纳粹战犯被绳之以法,以联邦德国总理维利·勃兰特(Willy Brandt)的“华沙之跪” 为转捩,国际社会对德态度自此缓和,德国人的身份认同开始重塑,德国社会渴粗一个重新融入世界的契机。

1960年罗马奥运会和1964年东京奥运会的顺利举行接续触痛了德国人的耻感神经,特别是看到同为战败国的日本,如何利用奥运会向世界展示摆脱战争阴影、重建国家的决心之后。在美、英、法诸国支持下,联邦德国先于民主德国成立了国家奥委会,并被接纳为国际奥委会成员,重新获取了巾办一届全新奥运会的权利。

以国家首都为载体承办奥运会无疑具有无法替代的巨大象征意义。但冷战格局下, 曾两度作为奥运会主办地的柏林巳被一分为二,虽然民主德国仍以柏林(东柏林)为首都,但却非奥运会的申办国。申办国联邦德国政府所在地波恩却在“二战” 期间遭受严重破坏,基础设施、城市体量均无法同蒙特利尔、马德里、底特律等一众竞争者相匹敌。

于是,跳脱开波恩和柏林的首都视角,千里之外的巴伐利亚州首府——慕尼黑以舍我其谁的姿态脱颖而出。

慕尼黑的底牌。彼时,慕尼黑后来居上并非是对“首都方案” 的不得巳替代,而是对这座城市实至名归的奥运加冕。祛除悠久的历史文化、优渥的自然生态、便捷的立体交通等显性理由,慕尼黑的胜出关键得益于如下诸因。

首先,慕尼黑具有重要的政治影响力。对于联邦德国而言,慕尼黑虽无首都的政治实体功能,却具有强大的政治象征性。自中世纪起,慕尼黑始终是南部德意志、欧陆腹地重要的区域性中心城市。“一战”后,更一跃成为德国政治活动中心之一。1930 年代相继获得国家层面的“德国艺术之都”和“运动首都”的荣衔,拥有同一时期柏林、法兰克福、纽伦堡、莱比锡等城市无法企及的影响权重。“二战”后期,慕尼黑成为盟军空袭的重点城市,历史街区90% 以上毁于战火。择此举办奥运会,暗含德意志民族浴火重生、凤凰涅槃的积极隐喻。

其次,慕尼黑拥有雄厚的经济实力。这一时期,联邦德国众多康采恩(Konzern,意为企业集团)总部云集慕尼黑,并设有巴伐利亚唯一证券交易所。1960 年代,联邦德国境内传统工业区——鲁尔区的埃森、多特蒙德减少了超过40% 的工业企业,第二大城市汉堡就业人数较战前锐减11%。此消彼长,同为“蓝色香蕉”成员的慕尼黑第二产业却增加了11%。由于大量接受民主德国、捷克斯洛伐克等东欧国家高素质移民,进一步提高了城市的经济活跃度,推动慕尼黑成为出口导向型的工业城市。

最后,慕尼黑凝聚了强大的政府合力。联邦德国中央政府寄望于通过新一届奥运会重塑国家形象、重振民族信心。巴伐利亚州政府认为,“奥运会的举办可以增强这座城市的财政支持”。慕尼黑市政府则希望据此赢得更多联邦投资,提升城市影响力。在联邦中央政府、巴伐利亚州政府、慕尼黑市政府三级合力推动下,慕尼黑一路绿灯成为德国申办奥运会的唯一城市。

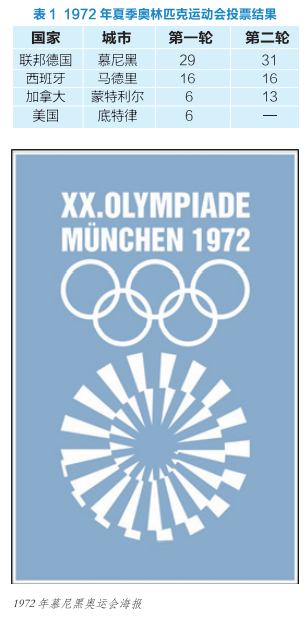

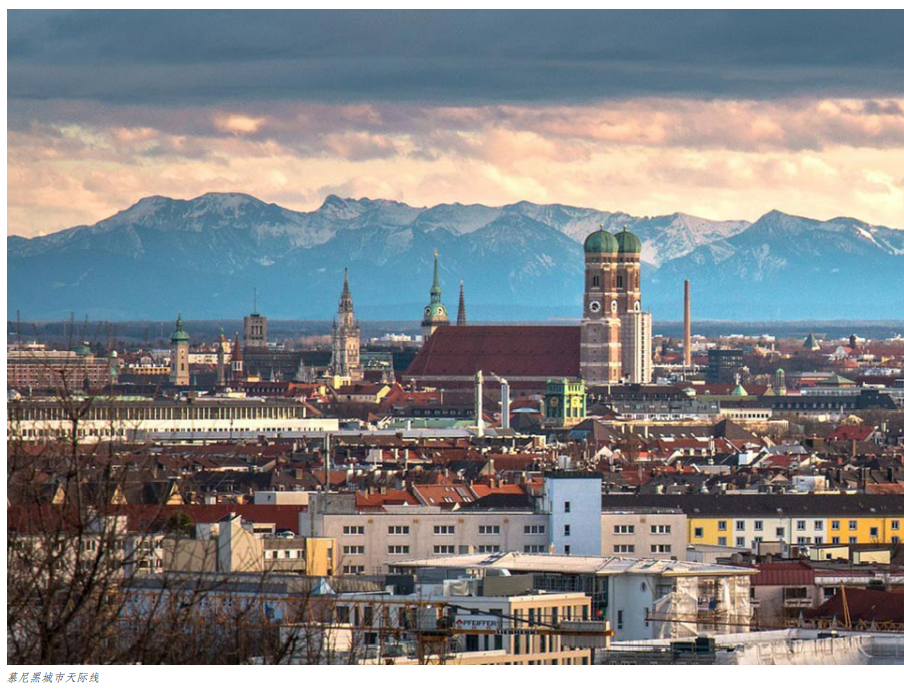

1966 年4 月26 日,国际奥委会在罗马召开第64 届会议。在全球四座申办城市中,慕尼黑两轮得票均遥遥领先,众望所归、不负期待,斩获第20 届奥运会主办权,标志着继罗马之后奥运会重回欧洲举行。

(二)奥运时刻(1972 年)

空前的盛会。慕尼黑奥运会是截止1972 年规模最大的一届奥运会,共有121个国家和地区的7123 名运动员参加,首次参加的国家有阿尔巴尼亚、上沃尔特(布基纳法索)、加蓬、达荷美、莱索托、马拉维、多哥、沙特阿拉伯、斯威士兰、索马里和朝鲜。本届奥运会新增柔道、射箭和男子手球项目,比赛大项总数达到23 个,共产生600 枚奖牌。本届奥运会首次设计启用吉祥物(一只名叫瓦尔迪的德国猎犬),首次为各个体育项目设计并使用象形符号。更为重要的是,本届奥运会被期许为一次弥合犹太人伤痕的良机,以色列为此派出了规模最大的代表团,尽管部分运动员身上犹存纳粹集中营留下的累累伤痕。

高光下的暗影。1972 年9 月5 日清晨,巴勒斯坦恐怖分子闯入奥运村以色列运动员公寓,当场杀害两人并劫持9 名人质。随后的慕尼黑机场枪战中,9 名以色列人质与1 名西德警察不幸遇难,5 名恐怖分子被击毙。经过紧急磋商,组委会无惧恐怖分子的暴力威胁,在暂停34 个小时后奥运重启,用以宣示对待恐怖主义的决心。

繁荣的赛事经济。尽管恐怖阴影仍盘桓不去,但赛事依然为慕尼黑带来了庞大的客源和收益。据有关研究预计,奥运期间,约有180 万游客奔赴慕尼黑,即每天有7 万名过夜游客停留。奥委会颇有预见地成立了中央住宿机构,负责控制酒店预订,并且“不加区别地分配客房,保护游客不受代理商的肆意加价的影响,防止在不同旅馆重复预订、重叠、冲突和其他不愉快的情况。”赛事后期,慕尼黑旅游贸易办公室接管了中央住宿机构,持续为德国和外国游客提供住宿预订。据统计,中央住宿机构总预订约60000 个床位,再行分配给观赛游客。正是得益于对住宿资源的集中管控,使得本届奥运会并未出现其他赛事惯见的酒店爆满、肆意加价、管理混乱的局面。相反在这些由中央住宿机构预付的床位中,最终仍有约6% 的床位未被使用。

(三)后奥运时代(1972 年至今)

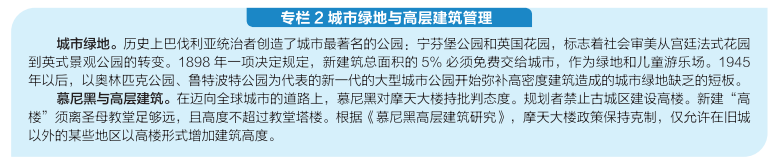

场馆再利用。作为1972 年奥运会重点建设项目,奥林匹克公园(Olympiapark München)场馆设施群落成为后奥运时代承载发展的核心载体。以奥林匹克体育馆为主,以奥林匹克游泳中心为辅,奥运村(包括运动员村、新闻中心)和奥林匹克塔等其他服务设施功能互补、空间嵌套的场馆设施体系为文化艺术和体育事业发展提供了坚实支撑。奥运会后,奥林匹克公园被组委会交由慕尼黑市政府全资控股的慕尼黑奥林匹克公园有限公司管理运营。除奥运村运动员公寓和新闻中心被出售、出租给市民,部分小型训练设施移交给大学外,体育场、游泳中心和奥林匹克塔至今仍是城市地标和各类活动举办地。

奥林匹克体育场是巴伐利亚州最大的体育场馆,主要用于举办国际国内的足球比赛,也是多项国际田径赛事的竞技场。1974 年,国际足联世界杯于6 月13 日至7 月7 日在联邦德国举行,体育场成为九个比赛城市的场地之一。同时,众多文化活动亦跟进选择该地举行,如滚石乐队、迈克尔·杰克逊、U2等全球流行音乐代表人物均在此开过演唱会。

游泳中心、冰上运动中心一直为公众提供着游泳训练、溜冰运动服务。奥林匹克塔自1放迄今,始终是慕尼黑重要地标建筑之一,可容纳230 人就餐的旋转餐厅和巨大的观客赴慕旅游的打卡点。奥运村、新闻城作为运动员和媒体记者休息的所在地,全面向亦提供不同档次的住宿服务。

奥运遗产的存废之争。直到今天,慕尼黑市政当局坚持常态化实施奥林匹克公园检,但其整体承载力已无法适应新的时代要求,体育场首当其冲成为“存废之争”的焦点。

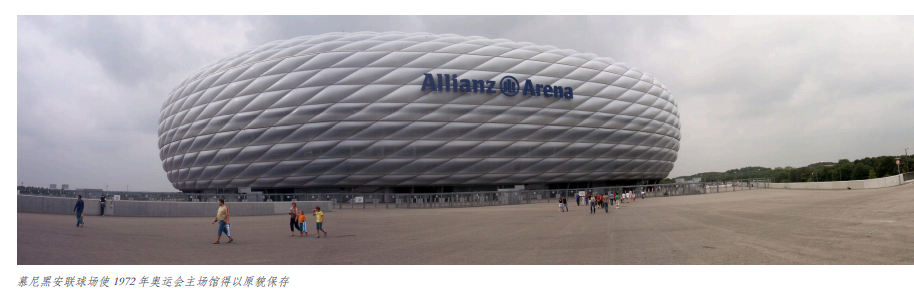

1993 年在申办2006 年世界杯过程中,公众提出是否该对运行20 年的奥林匹克体之更契合世界级足球专业比赛的要求。巴伐利亚州政府和拜仁慕尼黑俱乐部均对此提俱乐部一直主张将体育场改建为专业化足球比赛场地)。这项提议却遭到慕尼黑市政甘特·拜尼施的反对。慕尼黑于2001 年10 月21 日举行公民投票来决定取舍,结果65.8持保持现状、择地另建新体育场。拜仁慕尼黑与慕尼黑1860 两家俱乐部共同兴建并使用安联球场——在2005 年落成并作为两支俱乐部的新主场投入使用。

游泳中心至今仍被认为是最成功的场馆可持续运营范例。在达到初期设计使用年府决定保留设施并对其进行现代化改造。为了保护其原始风貌,新的设计理念旨在将建筑恢的最初状态,同时融合最新技术于其中,进一步丰富场馆的各项设施功能,更换所有卫生新建儿童戏水区、阿尔卑斯桑拿蒸汽浴室和雪室,有效兼顾了专业比赛和民众消费需局对奥运遗产的高度尊重,从而选择有机更新,而非推倒重来,直至今日这一场馆依然是最现代化的综合性水上运动设施。

二、匠心独运:慕尼黑“后奥运时代”

1960 年代,在“城市企业主义”思潮导向下,慕尼黑市政府在财力有限的前提下依然为赛事申办、场馆建设与再利用、基础设施企业化建设运营以及支持初创及中小企业(SME)发展等投入大量资金资源,促使慕尼黑成功地将赛事资源转化为城市可持续发展的新动力,成为全球“奥运遗产”再利用的典范。

(一)坚持企业主义理念实现奥运遗产再生

慕尼黑奥运会筹办的1960 年代,不仅是冷战濒临热战的严峻时期(1962 年古巴导弹危机),也是全球滞胀危机的爆发前夜,更处于欧洲学生工人抗议运动的最峰值阶段。激进的学生和工人在“第三世界主义” (Third W orldism)思潮的鼓舞下,掀起了席卷西方世界的文化解放和参与式民主浪潮,严重冲击了资本主义国家权威,并对政府治理方式和能力变革产生了深远影响。在这一波社会思潮助澜下,慕尼黑市政当局主动作为,推动城市管理由“ 管理主义” (Managerialism)向“ 企业主义” (Entrepreneurialism)的娘变。

实现场馆从“ 为奥运而生” 到“ 为城市而生” 。城市企业主义的奥义在于从“ 管理” 转变为“ 治理” ,将政府之外的社会行为主体纳入城市的秩序与管理之中。1960年代末,时任市长沃格尔(Hans-Jochen Vogel)提出的“ 市民参与城市规划”理念,不仅开启了慕尼黑“ 民主管理城市” 的先河,还使得市民成为奥运场馆长期利用的建言主体。民众参与场馆长期利用决策是慕尼黑实现场馆场地活化再利用、保持较高使用率的关键。

奥林匹克公园包括一个容纳7万人的奥林匹克体育场、容纳1.1万人的多功能竞技场、两个小型休育馆、一个游泳中心、一个自行车馆及奥林匹克塔。赛后公园积极举办承办体育赛事、文艺演出及各类业余活动,保持各类设施不间断的吸引力。尤其是面向市民开展的夏季狂欢节、焰火表演等进一步强化了公园的游憩功能和公益属性。自奥运会结束以来,累计超过15.7亿人次全球游客在此享受别具一格的人造景观,鉴赏这一世界级的现代建筑群。

达致共赢的“ 企业家式” 治理。公私合作是企业主义的重要特征,集中表现在政府投资侧重于城市营销、服务保障、对企支持以及通过企业扩张政府影响力等领域。借助1972年奥运会及1974年、2006年世界杯,慕尼黑成功争取到交通设施、休闲设施建设的联邦资金,并于赛后将历史建筑、大型节会(如慕尼黑啤酒节)、旅游吸引物和各类展会相结合,推动各类设施由支持赛事转向支撑旅游。为了吸引生命科学、传媒和高新技术企业,政府主动向企业提供土地房屋、交通和ICT(通信信息技术)基础设施、熟练劳动力以及企业支待性服务。同时鼓励在基础设施建设项目上开展区域和国际合作,为被社会排斥者提供就业和职业培训机会,促进环境可持续发展。

但仅凭政府力量难以形成预期的综合影响力。为此市政府通过持有慕尼黑机场公司、公用事业公司、商会、奥林匹克公园公司等关键行业部门、具有高盈利能力和较强行业影响力的私有企业股份来实现对城市发展的“企业家式”治理。公用事业公司通过覆盖全市的供气、供水、供电、公共交通、公共游泳池等设施服务,每年可为市财政贡献4 亿余欧元。商会在机场和会展业中据有重要地位,并和慕尼黑技术中心共同为各类SME(中小型企业)提供场地和咨询支持。市政府及其下属公司则为企业在新的商业区提供土地与房屋。基于这一治理结构,城市各种要素被充分调动和整合,政府与企业之间从管理与被管理关系升华为“共治共生”的高效可持续发展关系。

(二)把握奥运契机带动城市更新与复兴

近年来有关重大赛事会议的研究表明,赛事更重要的是为城市提供新城市发展理念下样板社区建设的可能性,以及快速追踪城市发展、大力利用赛事作为城市更新议程跳板的关键机会。

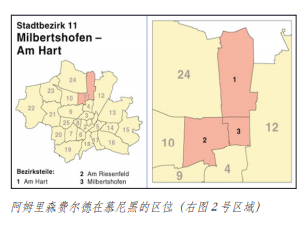

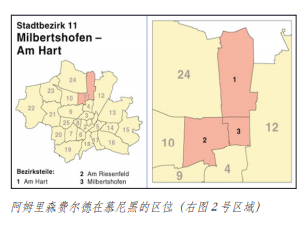

从城市棕地①到样板社区。奥林匹克公园所在的阿姆里森费尔德(Am Riesenfeld)曾是一片承载工业、污水处理厂、垃圾场、铁路场站、军事设施与机场等的城市棕地 。

为了承办奥运会,慕尼黑在1966 至1972 年对整个区域进行了重构,新建的奥林匹克公园与奥运村巧妙地镶嵌形成一处人为营造的风景区。奥林匹克公园所在区域是二战轰炸后残土堆积而成的“废墟山”,经过设计、重新修整,使得地形、坡度和环境符合奥运会建设需要。这一举措不仅节省了大量用于平整土地的成本,还兼顾保留了该地原本错落有致的地貌特征。景观绿植绿地的全面修复使得奥林匹克公园成为继英国花园(English Garden)之后的又一“城市之肺”。8 万平方米的奥林匹克人工湖、良好的绿地覆盖和露天剧院、中央广场等现代化业态的补充使得该地区成为全球城市棕地有机更新利用的典型案例。

阿姆里森费尔德的蜕变并非仅局限于赛事、场馆、公园建设。因赛事而兴的写字楼、居民楼、酒店、商业设施等极大丰富了本地的设施供给,并与奥林匹克塔、宝马公司总部大楼、抵押银行大厦等精品建筑组成了超越性的崭新城市景观空间,提升了慕尼黑城市形象。此外得益于紧凑型开发模式,奥运村社区通过海伦梅尔环线(Helene-Mayer-Ring)等四条道路实现垂直人车分流——即行人利用地面步道、车辆全部驶入人行道下的地下道路——这种全球罕见的地面型垂直分流系统(At-Grade Vertical Separation System)的成本远高于高层分流和低层分流系统,但该系统在确保人车行驶安全性、舒适性、便利性和路权公平方面有着显著优势,也间接促使奥林匹克公园片区成为安全僻静的儿童友好型样板社区。

建立原型社区提升社会可持续性。。以重大赛事为契机,打造新的环境、建立具有前瞻试验性原型社区促进社会可持续发展是现代奥运会始终恪守的观念。现代奥林匹克之父皮埃尔·德·顾拜旦(Pierre de Coubertin)希望,奥运会是设计与角色相符、与周边环境相适应、既不集中也不分散、宏伟和庄严的合奏。这一标准深切影响了举办地在规划建设奥运村、奥运公园时的设计准则,一些奥运村社区至今仍是具有示范意义的样板社区,诸如莫斯科、赫尔辛基和慕尼黑。慕尼黑将奥运遗产视作公共事业与社会公平试验的载体,致力于延续、放大其潜在价值。赛后,奥运村3000 套男运动员公寓以商品房形式出售,1800 套女运动员公寓出让给大学用作学生宿舍,新闻中心1650 套公寓则以较低租金出租给城市低收入人群。奥林匹克网球场及附属训练场所成为慕尼黑工业大学体育设施中心。奥林匹克塔(电视塔)对公众开放,供游客和市民俯瞰城景、远眺阿尔卑斯山。

奥运基建以历史文脉保护为前提。。1960 年代末,高速城市化的负面影响在慕尼黑日益蔓延,致使城市罹患地价飙升、建筑密度失控、交通拥挤等“大城市病”。在1963 年颁布的《城市发展战略规划》(The Urban-development Plan)的基础上,以奥运筹备为契机,市政府迅速推进了一系列交通设施提升工程。这一阶段几乎所有公共建设皆直接或间接与奥运相关。诸如施工面积超过28 万平方米的公路交叉段无障碍道路建设、市内中环线扩建、市区各主干道拓宽工程等。最大的工程为U6、U3 总长计16 公里的轻轨建设,项目极大缩短了市中心与奥运公园之间的距离,累计提供就业岗位超过75 万个。作为慕尼黑最早的地铁线路,该项目不仅实现了城市地下轨道交通“从无到有”的突破,更为后续网络化扩展奠定了坚实基础。

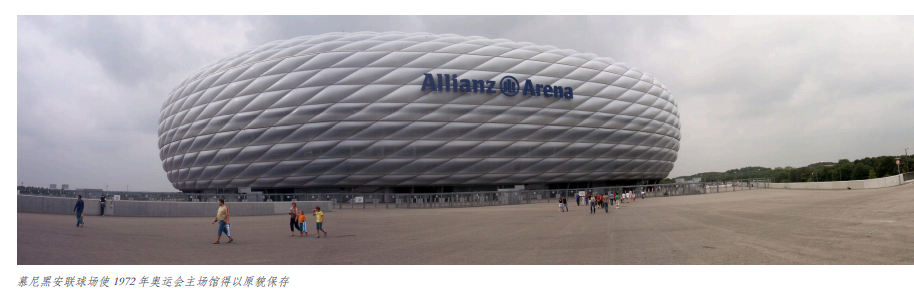

奥运基建项目均以不破坏既有城市风貌为前提,并力图在历史与现代之间保持平衡。1945 年《新慕尼黑规划》(The New Munich)强调继承历史文脉,恢复昔日巴伐利亚王都风貌,同时着眼未来发展兼顾汽车交通需求。1963 年《城市发展战略规划》明确仅在古城外内环线以外规划各类写字楼、居民楼、酒店等现代高层建筑。奥运会后陆续出台的1975 年《城市概念性规划》、1977 年和1995 年《慕尼黑高层建筑研究》规定沿中环线与历史古城保持合理距离,集中建设高层建筑,并将城市整体划分为保护区和待建区——保护区包括老城区、村落、城市绿地、一般居民区,域内禁止兴建高层;待建区是经考察论证后获准可建高层的地区。

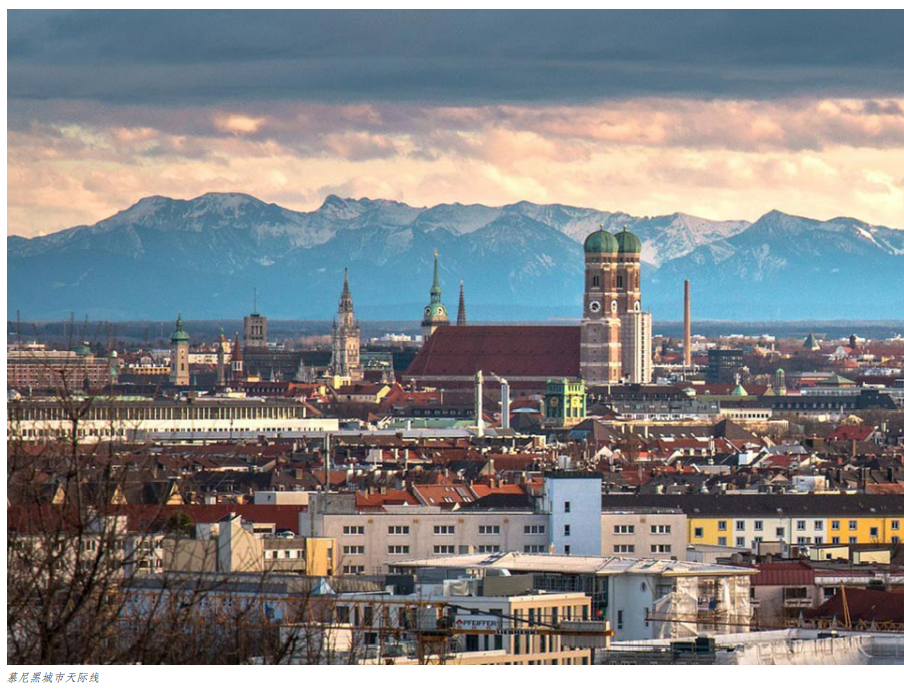

文脉保护优先的城建模式形塑了慕尼黑独特的城市形象。今天来看,围绕中环的慕尼黑城市新天际线,与历史古城、阿尔卑斯山层级有序、相互衬托,构成了历史与现代交相辉映的城市空间形象。

(三)构建促进社会粘合的体音治理机制

赛事对城市的影响不仅以促进区域经济和社会变化为表征,其本质是一个建立良好的社会发展机制、营造充分的社会氛围、促进社区发展与建立可持续性的有效工具。把“ 休育作为社会粘合剂” 是慕尼黑促进体育事业发展的理念之一。政府制定体育发展规划所遵循的一项原则是——借助社会力鼠和市场机制充分发挥包括奥运场馆在内的体育设施的功能,使其成为城市和社区开展群众性文化体育活动和市民健身的重要场所。同时,依托地方性体育俱乐部,最大化发挥大众体育促进社会凝聚、地方认同的作用。该观念源于自1960年代的“ 城市企业主义” 治理理念,并自1990年代初开始形成一系列大众体育公共服务治理原则与指导思想,最终在21世纪初期形成网络化大众体育治理机制。

赛事体育向大众体育转化的契机和载体是业余体育俱乐部、体育产品与活动。业余体育俱乐部依照用户实际需求进行产品与活动组织,在巳经形成的城市网络中与教育部门、健康产业机构、文化机构紧密协调,利用网络优势对活动、项目与课程进行管理。政府为各类活动提供资金,为各类机构注入投资和实行奖励。虽然相关法律未对城市体育事业预算做出具体规定,但即便在紧绷的财年,慕尼黑市政府也会优先保障体育活动资金需求。“财政促进计划” 包括:投资体育协会和教育机构等体育设施,开展体育活动奖励等。

在该治理机制推动下,慕尼黑拥有700 余家各类业余体育俱乐部组织,活跃会员超过60万人,市民体育参与度超过40%。州政府每年夏季面向公众推出“ 健身公园” 免费项目,吸引30多万名业余运动选手参加,还提供品类丰富的低价室内体育项目作为补充。市政府自1961年开始制定群众性室内业余体育健身年度计划,每年参与市民约10万人。在2011至2012年度计划中,设有篮球、排球、游泳等26 项室内体育活动供市民选择,成年人每小时费用为2.6欧元,包含场地使用和教练指导费用,21岁以下青少年免费。

场馆与设施是一切大众体育活动实施的载体和根本。在奥运公园设施群落之外,慕尼黑还通过对俱乐部、社区、学校体育设施补贴打造市域体育载体系统。2017年以来,市政府巳实施三批耗资9500万欧元的"一揽了计划” 用于促进体育设施现代化。2019年市政府累计提供约5360万欧元支持俱乐部休育与大众体育。截至2020年,全市共有383个体育馆、157个学校休育设施、36个学校游泳池、24个地方体育设施、13个开放式体育设施、17个公共游泳池、2个冰上运动与休闲中心,构成服务大众体育的场馆设施体系。

三、奥运之外:方兴未艾的体育经济

围绕奥运的种种开创性作为只是慕尼黑全豹之一窥,基于城市悠久的体育传统,独有的自然资源禀赋,慕尼黑发展并依托多样化的大众体育运动,实现同旅游业、会展业的深度融合,渐次形成脱胎体育、立足城市、服务全球的体育旅游、体育会展等产业,打造出具有标杆示范意义的复合型体育经济形态。

(一)足球产业

德国体育产业质量和效益均处于全球领先水平,总产值高于举世闻名的汽车制造业,系德国经济支柱产业之一。素有“南部之星”美誉的拜仁慕尼黑俱乐部是全球最具影响力、运营最成功的足球俱乐部之一,也是慕尼黑得以成为德国“足球首都”的重要原因。

拜仁慕尼黑足球俱乐部成立于1900 年2 月27 日,最初只是城市联赛级别的俱乐部,1965 年才升入“德甲”。今天拜仁已成为慕尼黑最核心的城市IP 之一,创造出可观的经济效益。在疫情严峻的2019-2020 赛季,依然取得了税前1700 万欧元的营收。在2019 年福布斯“全球最有价值足球俱乐部”排行榜中位列第四,球队价值超过20 亿欧元。分布于慕尼黑市域的俱乐部主场安联球场、俱乐部总部、拜仁青训学院等已成为全世界球迷、观众、游客的热门打卡地,围绕打卡地展开的观赛、参观、体验和培训构成了慕尼黑足球产业的核心。

安联球场由瑞士建筑师赫尔佐格、德梅隆设计,2005 年4 月竣工,既是欧洲最现代化的球场,也是慕尼黑21 世纪以来最现代的城市地标。球场外墙体由2874 个气垫构成,膜结构可在夜间自动调色为红蓝白——对应拜仁慕尼黑、慕尼黑1860以及德国国家队的队服颜色。场馆设置75021 个观众席位,布设休闲娱乐设施、餐饮服务、托儿所、名人堂、球迷商店等服务功能设施。

拜仁慕尼黑俱乐部总部位于塞贝纳大街,设有球迷服务中心和营销部,用以处理球迷事务。拥有四个训练基地,专供职业队、青年队日常训练。在总部宝来纳会议餐厅,参观者可在观看拜仁公开训练和青训比赛之余享用星级大厨阿方斯·舒贝克的手作美食。

拜仁青训学院位于弗雷德首爵兵营北,设计布局8 块足球场地,供9 岁以上至19 岁以下青年梯队以及女子和女子青年队使用。学院内设一个容纳2500 名观众的体育场,用于承办17 岁以下德甲联赛、19岁以下德甲联赛等专业赛事。

(二)体育旅游

1960 年代,赛事运营开始向“体育经济”转变,以赛事促进体育旅游成为体育经济发展的核心方向之一。作为德国体育旅游先行者,慕尼黑在冰球、滑雪等领域都有着较为成熟的发展经验。

冰球是德国最受欢迎的运动之一,地位仅次于足球。德国冰球联赛是世界水平最高的冰球联赛之一,慕尼黑红牛俱乐部多次赢得联赛年度冠军。2019 年巴伐利亚州接待游客4000 万人次,其中国内游客数2990 万,8 座城市游客过夜数突破百万,慕尼黑以1830 万人次遥遥领先,其中大半是冰球、足球观众。该州拥有全德最丰富的户外运动和冬季滑雪资源,滑雪圣地祖格峰即位于巴伐利亚。凭借毗邻阿尔卑斯北麓的区位优势,慕尼黑成为世界各地滑雪与山地运动爱好者前往目的地的“中转站”,当地滑雪俱乐部与旅行社向导业务也因此得以蓬勃发展。

此外,网球、马术和高尔夫也是慕尼黑体育旅游的重要领域。每年春季宝马网球公开赛都会在英国花园边的MTTC Iphitos 举行,这项ATP 赛事也被称为“巴伐利亚国际网球锦标赛”;赛马活动因兼具观赏性和博彩性而深受游客喜爱,每月在达格尔芬赛马场至少举办6 场小跑比赛;宝马高尔夫国际公开赛自1989 年起一直在艾肯里德高尔夫俱乐部举办,深受普通观众欢迎,并在高尔夫专业人士中也享有盛誉。

(三)体育会展

创办于1970 年的ISPO(慕尼黑国际体育用品博览会)是当今全球规模最大、影响力最强的体育用品专业展会,每届皆有40 多个国家和地区的顶级参展商与会。作为排名全球第一的体育用品与时尚博览会,50 年来ISPO 只对专业观众开放,且一直保持良好的上升势头,成为融通全球体育产业要素资源、开展专业化体育交流合作的重要平台,极大地提升了慕尼黑在世界体育产业格局中的话语权和主导地位。

展会之外,ISPO Award(ISPO 全球设计大奖)、ISPO Brandnew(ISPO 全球创新大赛)、ISPO OpenInnovation(ISPO 众创)、ISPO Academy(ISPO 学院)的推出,为全球体育产业设计者、创业者、公共关系及产业精英构建起高效沟通、学习、研讨与创新平台,成为体育产业创新的风向标。自2005 年起,ISPO 相继举办了ISPO Beijing(亚洲运动用品与时尚展)和ISPO Shanghai(亚洲(夏季)运动用品与时尚展)两大子展,将触角延伸至消费快速升级的中国市场。

四、攻玉以石:慕尼黑启示与参考

50 年前,始自慕尼黑围绕奥运会所实施的一系列开创性、衍生性的综合实践,对于当下致力于“办一届精彩圆满的体育盛会”的西安,对于长期致力于建设具有历史文化特色的国际化大都市均具有历久弥新、鲜活可鉴的参考价值。

(一)建立大众体育治理机制

塑造全民体育健身意识。顺应疫情长期化所激发出的国民生命意识增强趋势,统筹利用融媒体手段,提倡“三减三健 ”,倡导健康文明生活方式。充分发挥体育健身强健心智体魄的重要作用,形成“爱锻炼、会锻炼、勤锻炼”的全民健身氛围。以学校、企事业机构、社区为单位设立体育健身公益性指导员和基层体育健身服务队,传播健身文化,开展专题活动,树立健身榜样,宣传健身效果,激发全民健身热情。

探索场馆设施常态化运营机制。建立健全企业参与利用、运营各类体育场馆设施的制度。支持建设标准高、专业性强的场馆交由专业体育高校和具有先进管理运营经验的职业俱乐部运营,择机开展社区场馆社会化运营试点,提升专业设施利用效率。推动全市高校、企事业单位及非公立体育场馆设施有序、有条件向市民开放。

发展市场化体育赛事。支持市级体育类社会团体和各类民间俱乐部、企业等利用全市各类场馆举办盈利性体育赛事活动,鼓励开展独创性赛事活动,支持具有一定规模的赛事品牌化、企业化发展。建立以社区为单位的市级体育类社会团体及社区间赛事举办机制,利用社区场地开展群众喜闻乐见的低强度趣味健身赛事活动。充分给予各类市场主体以政策优惠、财政补贴等,减轻赛事运营压力。

培育特色体育产业。以“十四运”新建场馆周边为承载,以服务各类赛事举办为目标,培育健身休闲、体育培训、场馆服务、体育经纪、体育传媒等细分业态,布局兼顾观众与市民需求的文体商业综合体,打造一批体育产业聚集区。大力发展足球、篮球、羽毛球、乒乓球等社会普及度高、群众参与性强的传统体育项目,延伸发展山地、户外、攀岩、滑板、小轮车、马术等市场增长快、成长性好的新兴运动项目。调动各类体育产业市场主体、专业化社会组织参与赛事经济发展的积极性。评估短视频等新媒体对体育赛事传播及体育产业发展的积极影响,探索拓宽体育产业营收渠道。

(二)建设全龄友好型现代都市生活圈

打造全运村社区标杆。以全运村社区全域为载体,进一步完善社区及公共场所无障碍设施、儿童友好型设施、老年友好型设施建设,对既有设施开展适幼化、适老化、无障碍化改造。推动全运村各类配套向社区服务转型,探索赛事配套社会化转化新模式,渐次推广至各类场馆周边社区人居环境提升、老旧小区改造等城市有机更新项目中。以全运村、全运湖和灞河岸线(全运段)为样板,将全运社区全龄友好型人居环境建设经验向全市范围复制推广。

建设全龄友好型生活圈。以“5 分钟生活圈”居民生活核心层品质提升为抓手,以居民的多层次需求为导向,重点聚焦儿童与老人需求,进一步提升公共资源的精细化配置与全生命过程人文关怀。重点完善生活圈内幼儿园、卫生服务站、文化活动站、街坊管理服务站、居民关爱站、便民商业点、居家养老驿站、室外运动场地、游园、健身步道等十类基础性支撑、高频次使用的设施。

培育生活圈社区服务。积极鼓励社会力量参与社区服务,在全运村社区率先试点以“政府购买、社会化运营、全程参与式评估”为特色的生活圈服务设施运营模式。针对不同类型设施,采取零成本、租金减免、税费优惠、社区基金、专项资金等多种设施运营支持举措。积极组建社区扶老助残、扶幼助孤志愿服务平台(团队),大力发展社区居委会领导下的社区社会组织,加大对社区内部互助型服务团队的支持,强化社区自给型生活圈服务供给。

(三)助推产业融合和经济高质量发展

将赛事保障转化为高质量发展保障。挖掘“三中心”周边高标准赛事配套设施潜力,带动提升浐灞生态区、国际港务区城市能级,提高区域产业承载能力与公共服务水平。顺应“后全运时代”赋能,持续完善赛事场馆周边基础设施建设,提升公共服务质量,将散布全市的赛事保障设施有效转化为市域产业经济社会发展保障设施。

促进赛事经济与文化旅游深度融合。推动旅游与赛事经济深度融合, 以各类赛事票务与客流资源为核心, 发展高客单价、高附加值的体育赛事旅游。推动文化与赛事经济深度融合, 以“ 十四运” 为契机, 以“于年古都, 常来长安” 为主题, 丰富城市品牌内涵,扩大城市文化影响力,提振西安文化旅游产业知名度美誉度。总结提炼“十四运” 期间重点场馆客流组织与应急预案等先进经验,复制推广至全市核心景区, 进一步提升旅游景区管理运营水平。

(四)提升国际化大都市城市能级

构建人本主义立体交通体系。以幸福林带、奥体中心、丝路会展中心及丹凤门广场等区域为城市立体交通示范项目, 逐步向市域建成区推广改造更新经验。统筹地上、地面、地下三个空间, 因地制宜实施人车交通系统平面分流、时空分流、立体分流规划设计。聚焦城市有机更新, 以人车地面动线分离改造、地上专用道桥增建,优化机动车道路网络。以交通可达性为重点,在交通规划和设施建设中融入社会公平指标, 重点关注弱势群体利用交通设施便利性、市民通勤与获取華本公共服务所需出行时间以及高低收入家庭交通支出占收入比例差异等。

兼顾古今交融的城市风貌。强化以城市历史形态、历史建筑为核心的城市景观价值,从城镇景观、屋顶景观、主要视觉轴线、原初建筑地块和建筑类型等方面构建延续西安文脉的历史性城市景观特色。将明西安城区域作为当代建筑与历史性城市景观融合先行区,在重要视觉走廊和节点设计中有机融入地标性历史建筑、传统民居和具有现代美学价值的当代建筑。坚持对各类历史文化街区的有序合理开发,以尊重保护传统文化积淀为基准, 兼顾平衡城市传统风貌与现代生产生活, 将历史文化资源转变成为具有现代特色和应用价值的经济形态, 进一步彰显具有历史文化特色的国际化大都市定位特质。