以“十四运”开局“十四五”

“后全运时代”国际化大都市再出发

2021 年9 月15 日,中华人民共和国第十四届运动会(以下简称“十四运”)将于陕西省西安市隆重开幕,这是自新冠疫情爆发以来,国内举办的最高规格、最大规模、最富标志性意义的体育活动。

这是全运会自1959 年举办以来首次移师中国中西部地区举行,是落实新时代推进西部大开发形成新格局的重要体现,是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的关键助推,是新发展阶段、新发展理念、新发展格局背景下中央对于西部、陕西和西安的深切期许。

承办一届全运会既是对目标城市发展阶段和水平的认可,也是对城市治理能力的系统性检验。本届盛会是建国以来西安承办的最高能级的全国性综合体育赛事,赛期正值新冠疫情防控的深度盘整期,三位一体推进赛事举办、疫情防控和经济社会发展,将是城市治理能力和治理体系现代化水平的一次大考。IMD 认为,疫情下的“十四运”将书写62 年全运史中空前一章,“西安作为”无疑将具有非凡的开创性意义。我们更关注一届高能级综合性体育赛事之于城市的未来价值,在经济总量迈入万亿级、常住人口逼近1300 万的城市基本盘上,西安将如何以终为始、以梦为马,开启国际化大都市的“后全运时代”。

一、西安进入“全运时刻”

从《国务院办公厅关于取消全国运动会由北京、上海、广东轮流举办限制的函》发布以来,全运会引入竞争机制,步入新发展阶段,申办省份、承办城市均以其作为检验城市发展水平、承接上位综合赋能、提升城市发展能级的重要契机和平台。作为申办主体,陕西先后三次冲击全运会,屡败屡战,愈挫愈勇,不忘初心,方得始终。

(一)全运会发展历程

1950 年代后期,基于冷战背景国际奥委会和多数国际单项运动组织对新中国体育事业附加政治条款,采取孤立手段。1958 年中国体育中断了同国际奥委会和大部分国际单项运动组织的联系。面对以美国为首的西方国家战略封锁,一种体现国家意志、尊重人民实践、凝聚各界共识、提振民族精神的举国体育发展体制应运而生。

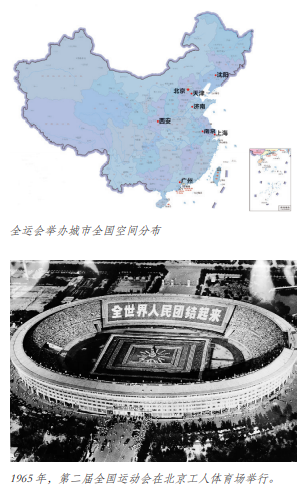

1959 年第一届全运会在北京举行,在“发展体育运动,增强人民体质”口号感召下,均龄21 岁的运动员们给“青春中国”写下了壮美一页。经过60 年积淀,全运会已成为国内水平最高、规模最大的综合性运动会,每四年举办一次,比赛项目除武术外与奥运会相同。

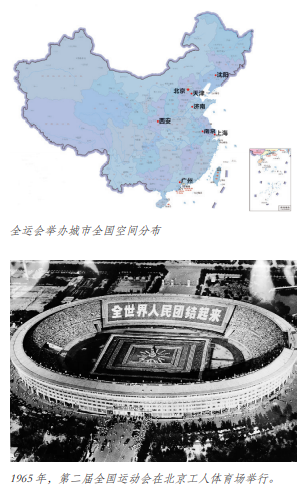

全运会以省级单位为申办主体,以2000 年12 月2日《国务院办公厅关于取消全国运动会由北京、上海、广东轮流举办限制的函》发布为界分作两个阶段。1959至2001 年,连续9 届全运会均由京、沪、粤三地轮流举办。这一阶段全运会具有较强的行政指令属性,中央财政投入比重较大,具有浓厚的计划经济色彩。从2005年开始全运会引入竞争机制,允许有条件的省、自治区、直辖市申请举办。自此全运会“破圈”三强坐庄格局,所需经费主要由承办地方政府自筹,场馆设施建设资金由地方政府自行负担,体现出较强的市场化特征。这一时期恰逢中国“入世”黄金十年,苏、鲁、辽、津等东部沿海开放地区凭借雄厚的经济实力成为市场导向下全运会的第一波申办主体。

纵览六十年全运史,始终和中国区域经济发展同频共振,体现出较强的政策导向、红利共享和改革赋能特点。2001 年之前以政策导向为重,连续9 届均以京津冀、长三角、大湾区传统战略增长极中心城市为依托,强调践行国家意志不偏移;2005 至2015 年以红利共享为重,将东部沿海地区改革红利借助全运会平台实现全国性共享;2021 年是“十四五”开局之年,也是“两个一百年”奋斗目标历史交汇之点,全运会历史性地跨越整个中部地区首次在西部举行,既反映了西部地区在新格局下的发展权重,也将进一步为陕西、西安发展改革赋能。

与此同时,得益于我国科学有效的防控举措,疫情之下“十四运”得以顺利举办,一方面将大力提振疫情阴霾下的全民士气,凝聚民族精神,另一方面将贡献给国际社会非常状态下举办大型综合性体育赛事的中国方案。

(二)“三顾茅庐”方得始终

自2000 年12 月2 日《国务院办公厅关于取消全国运动会由北京、上海、广东轮流举办限制的函》发布后,陕西即闻声而动积极实施了三轮申办,直至“十四运”花落三秦。

2001 年正值西部大开发战略实施初期,凭借第四届城市运动会成功举办之势,3 月14 日陕西省在向国家体育总局递交的《关于申办承办第十届全运会的函》中深刻表述了将发挥西部大开发战略首倡地优势,承办大型综合性运动会,带动陕西经济再上新阶,促进社会全面进步。6 月19 日江苏在首轮投票中即获得超过半数选票,一骑绝尘成为“十运会”推选省份。本轮失利让首次亮相的陕西看到了东西部之间巨大的实力差距。

经由十年酝酿,2011 年陕西再度出击与津、湘、川等竞办“十三运”。此刻陕西经济连续9 年保持两位数增长,137座大型体育场和39 座在建拟建的大中型体育场馆为举办全运会提供了坚实支撑。8 月16 日最后一轮投票中,陕西以微弱票数惜败天津。在同发达地区的同场竞技中,落差尚存但距离在接近,激发起陕西连续申报的决心和斗志。

2015 年10 月,在“一带一路”倡议背景下,陕西以“齐聚丝路新起点、共图复兴中国梦”为主题,第三次全力冲击“十四运”。面对有备而来、志在必得的陕西,所有竞办方均在最后时刻放弃了申办,陕西成为唯一一个申办第十四届全国运动会的候选单位。

同年12 月29 日,国务院正式批复同意陕西省承办“十四运”,标志着全运会进入到第三个发展阶段,首次在西部地区举行。陕西继北、上、粤、苏、鲁、辽、津之后成为第八个申办省份,西安成为第五个承办全运会的国家中心城市。

(三)办好一次会,搞活一座城

作为“十四运”主要承办城市,围绕“办一届精彩圆满的体育盛会”的总体要求,西安坚持“办好一次会,搞活一座城”统筹施策,科学有序推进各项工作如期完成。

顶层设计凝聚城市共识。2019 年11 月,市委市政府印发《关于办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐的实施意见》和《项目工作方案》,明确了“把全运会办成一届精彩、非凡、卓越的体育盛会、惠民盛会和文化盛会”的时间表、路线图、秩序册。2021 年1 月,《西安市建设世界赛事名城加快发展体育产业促进体育消费实施意见》跟进出台,提出把握“十四运”契机,以满足人民群众日益增长的体育健康需求为出发点,努力把西安建设成为国内一流、国际知名的世界赛事名城。

场馆建设凸显高阶标准。坚持世界眼光、国际标准、西安特色,完成全运会22 个场馆、西安全运村、赛事指挥和新闻中心建设,主场馆西安奥体中心体育场荣获全球专业体育场数据网站StadiumDB 评选的“2020 年度全球最佳体育场”。同步推进电网项目、外围道路、公交和社会停车场站改造,以及陕西宾馆、省奥体中心周边配套设施建设。全面布局5G智能技术,主场馆覆盖六大智能化系统,秦汉新城马术场馆率先应用“5G+4K”高清制播技术,实现场馆区域数字化管理全覆盖。

全民同心营造全运氛围。以创建文明城市为引领,广泛开展“迎全运盛会、展文明风采”“崇德向善迎盛会、文明有礼待宾朋”“我文明我行动、我为全运添光彩”等主题实践,营造“精彩全运扑面而来,文明风尚无处不在”的社会氛围。扎实推进志愿服务,累计招募赛会竞赛类志愿者4189 名、残特奥会西安赛区志愿者2098 名、“红袖章”志愿者6000 多名。持续举办“我要上全运”百场马拉松比赛,营造“一周一马”全民运动氛围。先行实施“十四运”田径项目测试赛,全方位、全流程、全时段开展赛事运行实战演练。

以人为本优化宜居环境。聚焦城市发展短板,实施“三改一通一落地”工程。加快绕城高速内老旧小区、棚户区、背街小巷改造;打通主城区所有断头路;完成主城区通信架空线缆落地。重点整治灞河两岸景观风貌,优化沿河建筑立面和城市天际线。整治提升一级道路、重要二级道路沿线建筑外立面、户外广告、牌匾标识。统筹城市家具规划布局、设施完善。高标准建设“三河一山”环线绿道,新建和改造口袋公园、城市公园、绿地广场161 个,新增城市绿地1095 万平方米,栽植乔木60 万株。重点治理“8+5+3”水系,消除市域黑臭水体和劣五类水,恢复“八水绕长安”景观。

统筹兼顾提升城市能级。以全运会为契机,大幅提高城市首位度、美誉度,彰显国家中心城市“三中心两高地一枢纽”功能,推进区域协同发展,加快西安都市圈同城化,辐射带动关中平原城市群。统筹推进机场三期、西安火车站改扩建、高铁新城等3 大综合交通枢纽建设。加快高架桥、快速路及跨浐灞河“5 桥2 隧”建设。实施5 号线一二期、6 号线一期、9 号线及14 号线等4 条地铁线路建设。推进全球最大地下空间综合体、城市景观林带幸福林带正式开放。实施西安城墙重点文物保护、三学街历史文化街区、小雁塔历史文化片区改造,推进碑林博物馆新馆建设,打造历史文化特色名片。推行数字化城市管理服务,构建覆盖市、区县、街镇、社区4 级城市管理网络。加快智慧环卫、园林、执法、市政、交通等信息管理系统和专业监控中心建设,探索建立全面感知的数据研判和决策治理一体化城市管理模式。

二、体育赛事与城市发展

作为一种源自城市外部、作用于城市内部的助推手段,高能级综合性体育赛事具有规模大、历时长、知名度高、影响面广等复合性特质,已成为举办城市完善软硬件设施,提升城市形象层次,扩大国际交往的重大机遇和重要手段。在体育赛事和城市发展之间,前者提供了后者发展的动力,后者也为前者的举办奠定了基础。

(一)体育赛事驱动城市发展

推动城市经济增长。赛事举办需要场馆、基础设施、配套服务予以保障,可拉动巨量有效投资。赛事带动城市旅游业、金融业、商业服务等产业发展,进一步优化产业结构。赛事及其相关服务性行业为城市提供海量就业岗位。国际游客旅游、观赛可增加外汇收入。提升城市文化软实力。支撑赛事的地标性建筑彰显城市文化与精神风貌。高质量赛事服务树立良好的城市外宣形象。城市景观、景点立体展示城市文脉。大众传媒聚焦报道,可有效提升城市知名度、扩大影响力。优化城市空间结构。场地场馆、交通体系、配套设施的规划布局和建设,可优化原有城市空间结构,强化城市功能。

(二)城市发展支撑体育赛事

政府支持。城市政府是体育赛事利益相关者中的关键角色,一个态度积极、目标明确、保障有力的城市政府可为体育赛事提供全方位支持。经济支撑。随着城市经济发展,居民收入水平提高,对体育赛事消费需求相应激增。要素保障。体育赛事的成功举办离不开投资资金、先进技术、建设用地。人才供 给。城市为赛事举办提供大量普通劳动力、高素质赛事组织管理人才,保障参赛者充分发挥竞技水平,提供观赛者良好服务体验。

(三)赛事对城市的挑战

经济压力。获取超预期经济效益通常是申办大型体育赛事的初衷,也是衡量赛事成功与否的标准。尽管大多数研究者认为,大型体育赛事可以促进举办地经济发展,但负面影响不可忽视。一是承办赛事城市对办赛成本预算过于乐观,商业运作能力不强,反而给政府形成财政负担。第26 届深圳世界大学生运动会共投入139.96 亿元,收入合计12.17 亿元,投入产出悬殊。二是大量赛事人员和游客观众的涌入,在活跃消费的同时,推升城市物价上涨,徒增原住居民生活成本。三是上涨的物价、拥挤的交通会逼退部分旅游观光客。赛事结束后又易于造成宾馆、饭店、旅游资源空转。

社会压力。一是冲击原住居民生活秩序,场馆建设、基础设施改造给居民生活出行造成不便。二是赛事举办期间,巨量游客观众涌入,同原住居民争夺城市公共资源。三是赛事持续举办给安保能力构成挑战,许多城市曾因举办大型赛事而造成严重的公共安全事件。

环境压力。赛事对城市生态环境污染和破坏具有隐蔽性、不可逆性和连锁性,往往难以察觉,一旦出现则难以弥补和控制。国际奥委会明确规定,申办城市在申办书中必须附加城市生态环境报告要件,确保赛事举办不会对生态环境造成破坏。

三、“后全运时代”的西安对策

“十四运”举办之时适逢“十四五”开局之年,如何将“十四运”所承载的巨大势能转化为支撑“十四五”发展的澎湃动能,以终为始开启国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市“后全运时代”,对于西安意义重大、影响深远。

(一)总结提炼全运会“西安模式”

“十四运”是新发展阶段、新发展理念、新发展格局背景下在西部地区首次举办的全国顶级体育赛事,将催生形成特色鲜明、内涵丰富、普遍适用的全运“西安模式”,及时总结提炼,以图在更大范围、更宽领域复制推广。梳理统筹疫情防控和赛事举办的系统性举措,固化形成大型体育赛事疫情防控制度性创新成果集。提炼“十四运”精神内核,融入西安城市精神和西安市民文明公约。评估新一代信息技术应用成效,拓展大型体育赛事5G 场景类别,深化5G 技术应用。总结华润置业“三中心”代建代运营模式,进一步深化央地协同,拓宽合作领域。

(二)带动西安都市圈“东北振兴”

推进“东拓”空间发展战略,完善“三中心”、欧亚经济论坛永久会址、使领馆区、中欧班列西安集结中心等城市服务功能和国际交往功能,集聚国际化资源要素,打造开放发展重要承载区。加快实施跨渭河发展,以浐灞、灞渭交汇处为中心承载区域,加大区域水环境保护力度,提升三河五岸生态景观和建设品质,打造渭河南北协同发展先行区。把握“后全运时代”综合赋能,以“三中心”为发展极核,以港务区、浐灞生态区为核心承载,以临潼区、高陵区、阎良区为辐射带动,统筹兼顾国家中心城市“东拓”“北跨”空间发展策略,深化“富阎一体化”“西渭一体化”,加快西安都市圈“东北振兴”。

(三)推动场馆设施永续利用

科学评估“十四运”筹备、建设、运营全流程,开展全运遗产可持续利用课题研究,制定全运遗产盘活利用方案。统筹规划22 个体育场馆功能与规模,适度增加可调节硬件设施、智能设施,强化一场(馆)多用,满足多样化赛事场地需求。创新场馆运营管理模式,以西安奥体中心为重点示范,深化华润置业代运营模式,在市域全运场馆渐次推广。运用REITs 等金融工具,实施可盈利场馆证券化,盘活存量固定资产,促进国资保值增值。打造系列体育精品赛事,积极申办国家A 类体育赛事。借势亚洲杯,推广西安国际足球中心运维经验。借鉴杭州经验,适时启动“亚运会”申办,提升国际化大都市发展内涵。

(四)发展体育关联产业

培育城市级职业体育俱乐部,鼓励足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、冰球、围棋、自行车、拳击等运动项目俱乐部(协会)举办职业赛事。支持专业化体育俱乐部积极参与中超、CBA 等高级别职业联赛,凝聚城市向心力,提升市民荣誉感。推动专业场馆对接体育内容,鼓励优势运动项目职业俱乐部建设主场(馆),盘活存量场馆资源。引进国际高水平大型赛事营运管理团队,发挥华润文化体育公司行业头部企业作用,支持中小微赛事运营企业“专精特新”发展,培育赛事运营产业集群。鼓励各类体育中介和咨询机构,提供经济信息、市场预测、风险评估等赛事配套服务。孵化体育制造业,推动智能制造、大数据、人工智能等新兴技术在体育制造领域应用。鼓励体育企业与高校、科研院所联合创建体育用品研发制造平台。推动“体育+ 教育”“体育+ 文旅”“体育+ 康养”“体育+ 医疗”等业态融合发展,打造体育旅游精品线路、体育健身康养、青少年体育培训等新产品新业态。鼓励企业以冠名、特许、专营及合作等方式赞助体育赛事。支持文化、传媒企业参与市域大型体育赛事的策办。

(五)倡导全民健身新风尚

积极发展乒乓球、羽毛球、健步走、跑步和游泳等民众高参与度体育运动项目。支持民间开展足球、篮球、乒乓球、羽毛球、马拉松、路跑、自行车、轮滑、拳击等项目赛事。构建青少年课外运动锻炼公共服务体系,积极开展各级学校体育联赛。鼓励中青年参加体育锻炼,适度发展广场舞等适老型体育活动。加强公共体育设施的公益性建设,鼓励经营性体育场馆向社会公益开放。依托社会体育指导员、国民体质监测与科学健身指导站点,完善“15 分钟健身圈”,构建覆盖全市行政村、社区的全民健身工程网络。

(六)加强国际赛事开放合作

放大西安城墙国际马拉松赛、西安国际马拉松赛等“一带一路”系列精品赛事的影响力,打造一批内涵丰富、前景良好、可持续运作的城市级自主IP 体育精品赛事。大力发展冰雪运动,积极承办冰球、冰壶等国家和区域性赛事活动,扩大对外开放。围绕射击、跳水等西安优势项目,积极举办以西安为承载的国际国内品牌赛事,扩大竞技体育交流,提升优势竞技项目整体水平。发挥全运场馆集中优势,聚焦足球、篮球、乒乓球、马拉松、羽毛球、极限运动、马术、游泳等运动项目,积极引进一批同西安城市气质相符、体育资源匹配的高能级、国际化专项体育赛事。